コバエ取りの自作で最強を目指したい方に向けて、コバエを全滅させる方法の全体像をやさしく整理します。

最強の作り方の手順や、めんつゆトラップが効かない状況への対処、めんつゆ以外の選択肢、ペットボトルで作る設置型トラップ、めんつゆと酢の使い分け、すぐ効かせたいときの即効テクニック、そして部屋にコバエがいる理由と発生源の潰し方まで、一気通貫で解説します。

読み終える頃には、ご自宅の状況に合わせて再現しやすい対策を組み立てられるようになります。

- コバエ取り 自作 最強トラップの基本と注意点

- めんつゆと酢の違いと効く相手の見極め方

- 失敗を避けるペットボトル設置と運用のコツ

- 即効ケアと発生源対策の実践手順

最強のコバエ取りを自作。効果はある?

- 部屋のコバエを全滅させる方法

- コバエにめんつゆと酢どっちがいい?

- めんつゆトラップが効かないのはなぜ?

- 部屋にコバエがいる理由と対策

- コバエ退治 即効で効くやり方

部屋のコバエを全滅させる方法

家庭内でコバエを全滅に近い状態まで抑えるには、単純にトラップを設置するだけでは不十分であり、発生源の除去と侵入経路の遮断を徹底的に組み合わせることが求められます。環境衛生学の分野でも、害虫防除は「発生源対策」「物理的遮断」「化学的処理」の三つを並行して行うのが基本原則とされています(出典:国立感染症研究所 )。

台所では特に生ゴミや排水口が大きな温床になります。生ゴミの処理を怠ると、ショウジョウバエ類はわずか1日で卵を産み、3日程度で孵化すると報告されています。幼虫から成虫になるまでは約10日と短いため、放置すれば一気に増殖してしまいます。生ゴミはできる限り密閉容器にまとめ、可燃ごみの回収日に合わせて排出することが最も有効です。排水口はブラシで物理的に洗浄し、仕上げに90℃前後のお湯を流すことで卵や幼虫を死滅させやすくなります。

観葉植物では、鉢土の表層に有機質の肥料や湿気が長く残るとキノコバエ類が繁殖しやすいです。そのため、用土の表面を赤玉土や砂利など無機質の資材に置き換えることで、繁殖を抑える効果が高まります。また、受け皿に水をためないようにするだけでも、発生抑制につながります。

トラップは、果物置き場や排水口の近く、生ゴミを扱う三角コーナーの周辺に設置するのが効果的です。誘引液は1週間を目安に交換し、処理時は紙や新聞紙に吸わせて密封して捨てると衛生的です。排水口に直接流すと、逆に配管内でコバエの繁殖を助長する可能性があるため避ける必要があります。これらを組み合わせることで、目に見える成虫だけでなく、次世代の発生サイクルも抑えられます。

コバエにめんつゆと酢どっちがいい?

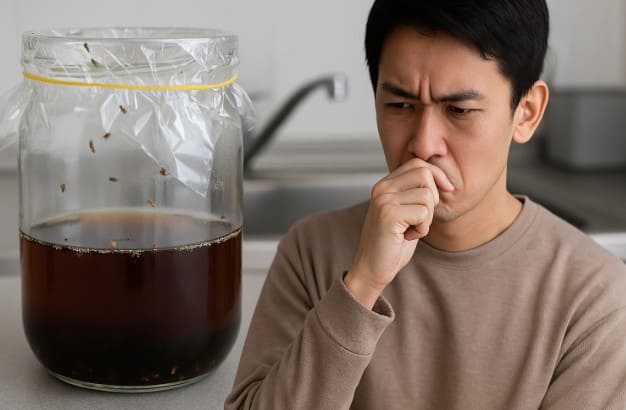

コバエ退治の誘引剤として定番のめんつゆと酢は、それぞれ特性が異なり、対象とするコバエの種類によって効果に差が出ます。ショウジョウバエ類は発酵臭や甘みを好むため、めんつゆの醤油由来の発酵香や糖分に引き寄せられやすい傾向があります。一方で、酢の酸味が際立つ匂いは、酸臭に敏感なコバエに有効で、特に生ゴミが多いキッチン周りでは反応が出やすいとされています。

両者に共通するポイントは、食器用洗剤を数滴加えることです。洗剤に含まれる界面活性剤が水面の表面張力を低下させ、コバエが液に触れた際に溺れて逃げられなくなる仕組みです。この工夫を入れるだけで捕獲効率は大きく変わります。

使用の目安として、熟した果物や甘い飲料に多く集まるならめんつゆ、酸っぱい臭いに反応している様子があれば酢を試すとよいでしょう。発生源のにおいとトラップのにおいが競合すると効果が薄れるため、設置場所は生ゴミの真横ではなく、少し離れた空気の流れがある場所に置くと安定して働きます。複数のトラップを併用し、環境による反応の違いを観察するのも有効な方法です。

めんつゆトラップが効かないのはなぜ?

めんつゆトラップが期待通りに効かないときには、いくつかの原因が考えられます。

第一の原因は、発生源のにおいが強すぎる場合です。例えば排水口の腐敗臭や生ゴミの発酵臭のほうが、めんつゆの匂いよりも強いと、コバエはそちらに引き寄せられます。この場合、まず発生源の清掃を優先することが重要です。

第二の原因は、対象となるコバエの種類が異なることです。ショウジョウバエ類はめんつゆに強く反応しますが、チョウバエは排水由来の汚泥を好むため、めんつゆトラップには反応が乏しいことがあります。また、観葉植物に発生するキノコバエも同様に反応しにくいため、対象の習性に応じた別の対策を検討する必要があります。

第三の原因は、運用方法に問題があるケースです。めんつゆの液が古くなり、発酵臭が薄れたりカビが発生したりすると、誘引効果は著しく下がります。また、洗剤を入れ忘れると表面張力が高いままで、液に落ちてもコバエが浮いて逃げてしまうことがあります。

対処法としては、液を1週間以内に交換する、洗剤を必ず加える、発生源を同時に掃除する、といった基本を徹底することです。さらに、反応が鈍い場合は酢やビール、赤ワインなど、別の誘引剤に切り替えると捕獲効率が改善することが多いです。こうした工夫を組み合わせることで、めんつゆトラップは安定した成果を発揮しやすくなります。

部屋にコバエがいる理由と対策

室内にコバエが発生するのは、侵入と繁殖という二つの経路が大きな要因になります。侵入は、網戸の目が粗い、窓や玄関の隙間が大きい、あるいはエアコンの配管やドレンホース、換気口などの小さな開口部を通じて行われます。これらはわずか1~2ミリの隙間でも十分であり、完全に防がなければ再発の可能性が高いとされています。

繁殖については、台所の生ゴミや排水口のスカム、観葉植物の過湿土、ペットの排泄物、空き缶や飲み残し容器の残滓などが温床となります。特にショウジョウバエ類は、アルコールや発酵臭を好み、ビール缶や果物の皮の残り汁から短期間で大量発生することが知られています。国立環境研究所の報告によると、ショウジョウバエの成虫は産卵から成虫になるまで最短で10日程度とされ、発生が連鎖的に続きやすいとされています(出典:国立環境研究所)。

対策としては以下のようなものがあります。

- 網戸は目の細かいものに交換し、隙間テープで窓やドアの隙間をふさぐ

- エアコンのドレンホースには専用の防虫キャップやネットを装着する

- 排水口や三角コーナーはこまめにブラシで清掃し、仕上げに熱湯を流す

- 生ゴミは水気を新聞紙などで切ってから密封し、回収日まで冷凍して保管する方法も有効

- 観葉植物の鉢土は上層を赤玉土や砂利で覆い、受け皿に水を残さない

- 飲料容器や缶は軽くすすいでから捨てる

これらを日常的に徹底することで、コバエの侵入・繁殖を大幅に減らすことができます。

コバエ退治に即効で効くやり方

数が急激に増え、今すぐ減らしたいときには即効性のある対策が必要です。市販の殺虫スプレーは代表的な方法ですが、使用する際には対象害虫や安全性に十分注意する必要があります。厚生労働省の資料によれば、一般的な家庭用殺虫剤にはピレスロイド系の成分が含まれており、即効性が高いとされています(出典:厚生労働省 )。ただし、観賞魚や爬虫類、昆虫類に強く作用するため、飼育している場合は使用を避けるか、徹底した養生が必要です。

排水口周辺で飛ぶチョウバエには、排水口に熱湯をかける方法が有効とされています。卵や幼虫の段階で駆除できるため、即効性と同時に再発防止にも役立ちます。特に毎日1回程度、1〜2リットルの熱湯を流すことで、継続的な効果を期待できます。

また、設置型や吊り下げ型の補助トラップを組み合わせると、短期間での捕獲効率が高まります。光に誘引されるタイプや粘着剤を使ったシートタイプなどがあり、即効で目に見える成果を得やすいです。

短期的な駆除だけでなく、同時に生ゴミ・排水口・鉢土といった発生源を掃除・乾燥することが、再発を防ぐためには不可欠です。即効性のある方法と持続的な環境改善を併せて行うことで、根本的な解決に近づきます。

最強のコバエ取りを自作する方法

- コバエ取りを自作する最強の作り方

- めんつゆ以外で作れる方法

- ペットボトルを使った簡単トラップ

- めんつゆと酢を混ぜて活用した自作例

- おすすめの自作で失敗しない工夫

- 最強のコバエ取りを自作方法を総括

最強のコバエ取りを自作する方法

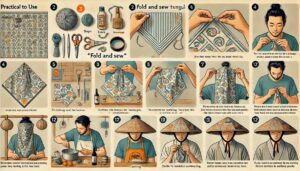

家庭でできるコバエ取りの自作方法の中で、最も再現性が高く効果が期待できるのは「誘引液+ペットボトル容器」を使った仕組みです。準備に必要なものは以下のとおりです。

- 500ml程度のペットボトルまたは広口容器

- 水(100ml程度)

- めんつゆまたは酢(100ml程度)

- 食器用洗剤(数滴)

- はさみやカッター

作り方の手順はシンプルです。ペットボトルを底から2〜3cmの位置で切り取り、カップ状に加工します。内部に水とめんつゆ(または酢)を1対1で混ぜ、そこに食器用洗剤を2〜3滴垂らします。この混合液が誘引剤として働き、めんつゆや酢の香りに誘われてコバエが飛来し、洗剤による表面張力の低下で液に落ちて溺れる仕組みです。

設置場所は、台所の三角コーナー、果物置き場、排水口付近などコバエが飛び交いやすい場所が効果的です。直射日光や強風のあたる場所は避け、空気の流れにのりやすい位置に置くと誘引力が安定します。交換は1週間を目安とし、液が汚れてきたら早めに処理します。処分時には液を紙や新聞に吸わせて密封廃棄すると衛生的です。

ペットボトルを使う方法はコストが低く、加工も容易なため、多くの家庭で導入できる再現性の高い方法といえます。

めんつゆ以外で作れる方法

めんつゆは手軽で人気のある誘引剤ですが、必ずしもすべてのコバエに効くとは限りません。環境や対象となる種類によっては、めんつゆ以外の素材のほうが効果を発揮することがあります。代表的な代替手段としては、ビール、赤ワイン、日本酒などのアルコール飲料、さらにはみりんやはちみつ水などが挙げられます。これらは糖分やアルコール発酵の香りがコバエを強く引き寄せるため、ショウジョウバエ類に特に有効です。

ただし、排水口に多く発生するチョウバエや、観葉植物由来のキノコバエには、こうした甘味系・発酵系の誘引剤がほとんど効果を示さないケースもあります。この場合は、発生源を直接的に除去する方法、つまり排水口の洗浄や鉢土の乾燥化が主な対策となります。

誘引剤ごとの特徴を整理すると以下のようになります。

| 誘引剤の例 | 期待できる対象 | 香りの特徴 | 運用上のポイント |

|---|---|---|---|

| めんつゆ | ショウジョウバエ類 | 甘味と発酵香 | 洗剤を加え表面張力を下げる |

| 酢 | 発酵臭を好むコバエ | 強い酸臭 | 台所全体に匂いが広がりやすい |

| ビール・赤ワイン・日本酒 | アルコールに反応する種類 | 発酵・芳香 | 揮発しやすく短期間で交換が必要 |

| はちみつ水 | 甘味を強調 | 濃厚な甘香 | 単独より他剤との併用で補強効果 |

こうした違いを理解した上で、ご家庭の状況に合わせて適材適所で使い分けることが、捕獲効率を高めるポイントとなります。

ペットボトルを使った簡単トラップ

ペットボトルは手軽に入手でき、加工も容易なため、コバエ取り自作トラップの定番素材です。代表的な方法は「底カップ方式」で、ペットボトルを切断してカップ型にしたものに誘引液を入れて使用します。さらに工夫を加えると捕獲率が向上します。

例えば、側面に十字の切れ込みを入れて内側に折り込むと、一度入ったコバエが外に出にくくなります。また、においの拡散を高めるために小さな穴を複数開ける方法も有効です。容器の深さや口径のバランスも重要で、あまり深すぎるとコバエが液面に到達できず、空中で留まってしまうことがあります。逆に口が広すぎると誘引液の蒸発が早まるため、500ml程度のペットボトルを使い、適度にカットして調整すると扱いやすいです。

安全性にも注意が必要です。小さなお子さまやペットが触れやすい場所に置くと、転倒や誤飲のリスクがあるため、シンクの隅や作業台の上など、手が届きにくい場所に設置すると安心です。また、転倒防止のためにトレーを敷いたり、テープで固定したりする工夫も効果的です。

めんつゆと酢を混ぜて活用した自作例

めんつゆと酢をブレンドして使用すると、それぞれの香りの特性が組み合わさり、単独よりも効果が高まる場合があります。甘味と酸味の両方を発することで、異なる種類のコバエに対応できるため、混在した発生環境では特に有効です。

配合比率の目安は、水1:めんつゆ1:酢1とし、洗剤を数滴加える方法です。においが強すぎると人間にとって不快に感じることもあるため、濃度を調整しながら使うのがおすすめです。環境に応じて、水を多めにして香りを薄めたり、逆に濃くして誘引力を高めたりと、柔軟に調整すると最適なバランスが見つかります。

酢には穀物酢や果実酢、リンゴ酢などさまざまな種類があり、それぞれ香りの特徴が異なります。果実酢は比較的マイルドで、台所に残るにおいも少ないため、家庭で扱いやすいとされています。一方で、穀物酢は酸臭が強いため、誘引力を重視したい場合には効果的です。

このように、めんつゆと酢のブレンドは、複数の種類が混在する環境で特に有効な工夫であり、家庭でのコバエ対策をさらに一歩進める手段となります。

おすすめの自作で失敗しない工夫

コバエ取りを自作する際には、素材や方法が正しくても運用を誤ると効果が出にくいことがあります。失敗を避けるためには、いくつかの工夫を取り入れることが大切です。

まず重視すべきは設置場所です。強い臭気を放つ発生源の真横に置くと、トラップの匂いがかき消されてしまい、コバエが捕まらないことがあります。例えば、生ゴミや排水口のすぐ隣ではなく、コバエが通過しやすい少し離れた場所や風通しのある位置に置くことで誘引力を最大限に発揮できます。

次に、液の鮮度を保つことが効果維持の鍵となります。めんつゆや酢を使用した液は数日で発酵臭が変化し、カビや雑菌が繁殖して逆効果になることがあります。そのため、1週間を目安に必ず交換し、汚れがひどければ早めに処分することが望ましいです。処分時には液を排水口に流すのではなく、新聞紙やペーパータオルに吸わせて密封廃棄すると衛生的で安全です。

さらに、発生源の掃除と乾燥を並行して行うことが欠かせません。どれほど優れたトラップを用いても、排水口のヘドロや鉢土の過湿状態を放置すれば再び発生が続きます。掃除とトラップ設置を同時に進めることで、効果が相乗的に高まります。

また、補助的に市販の設置型や吊り下げ型の捕獲器、あるいはピレスロイド系スプレーを併用するのも有効です。ただし、厚生労働省が公表しているように、殺虫剤は魚類や昆虫に強い影響を与えるとされているため、使用環境に応じた配慮が不可欠です。食品や食器にかからないように養生する、子どもやペットが触れられない位置で使うといった基本を守ることで、安全に駆除を行えます。

最強のコバエ取りを自作方法を総括

以下はこの記事のまとめです。

- コバエ取り 自作 最強は発生源掃除と併用して成立する

- トラップ液は水と誘引剤に洗剤数滴を加えて準備する

- めんつゆは甘味と発酵香でショウジョウバエに響きやすい

- 酢は酸臭が強く環境次第で反応が上がる場合がある

- 反応が鈍い時はめんつゆ以外の誘引剤へ柔軟に切替える

- ペットボトルは加工しやすく口径広めで落下性が高い

- 設置は強い臭気源の真横を避け動線上に置くと良い

- 液は一週間を目安に交換し紙に吸わせ密封廃棄する

- 排水口や三角コーナーはブラシと熱湯で定期的に洗う

- 観葉植物は上層を無機質化し受け皿に水を溜めない

- 侵入経路は細目網戸や隙間テープで物理的に絞る

- 即効で減らすには対象に合うスプレーや設置剤を使う

- メーカー情報では使用時の安全留意点が示されている

- 種類により誘引差があるため反応を見て調整する

- 掃除と遮断と捕獲を同時進行で回すと再発が抑えられる